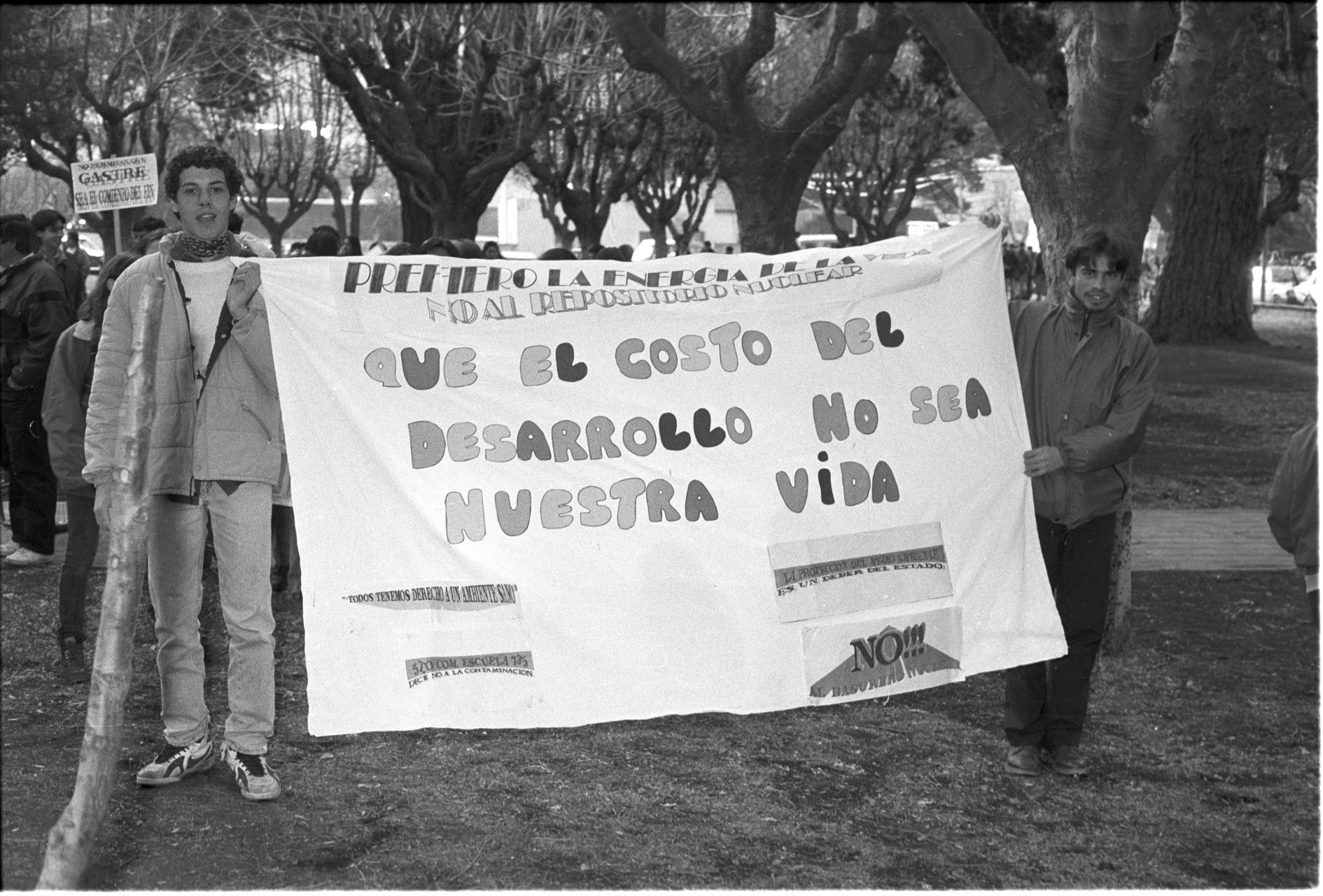

La extracción de uranio que impulsa el gobernador Ignacio Torres no es una iniciativa nueva. La provincia tiene historia de saqueo extractivista tanto como de resistencia popular en defensa del ambiente. La Gran Marcha a Gastre de 1996 como faro.

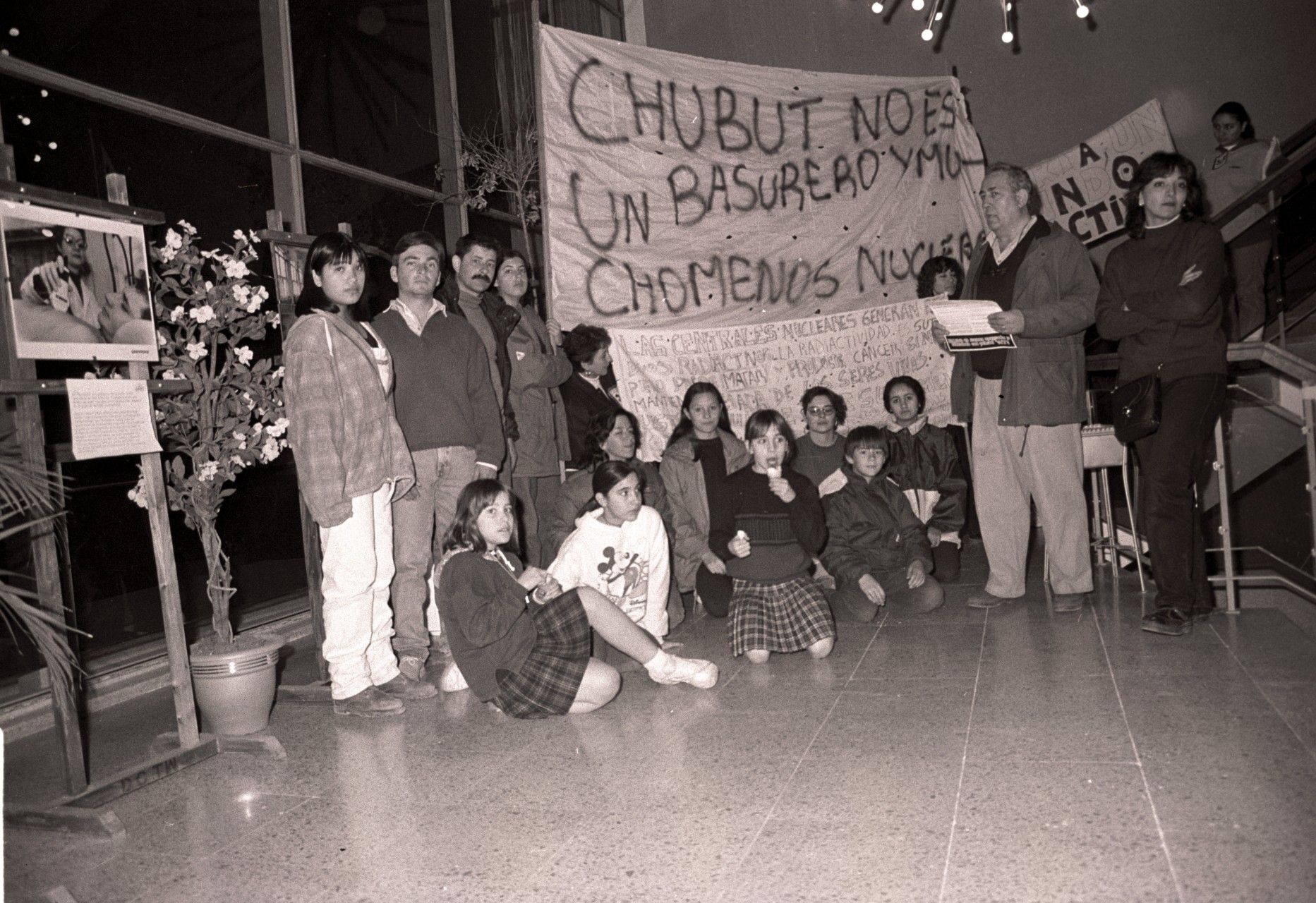

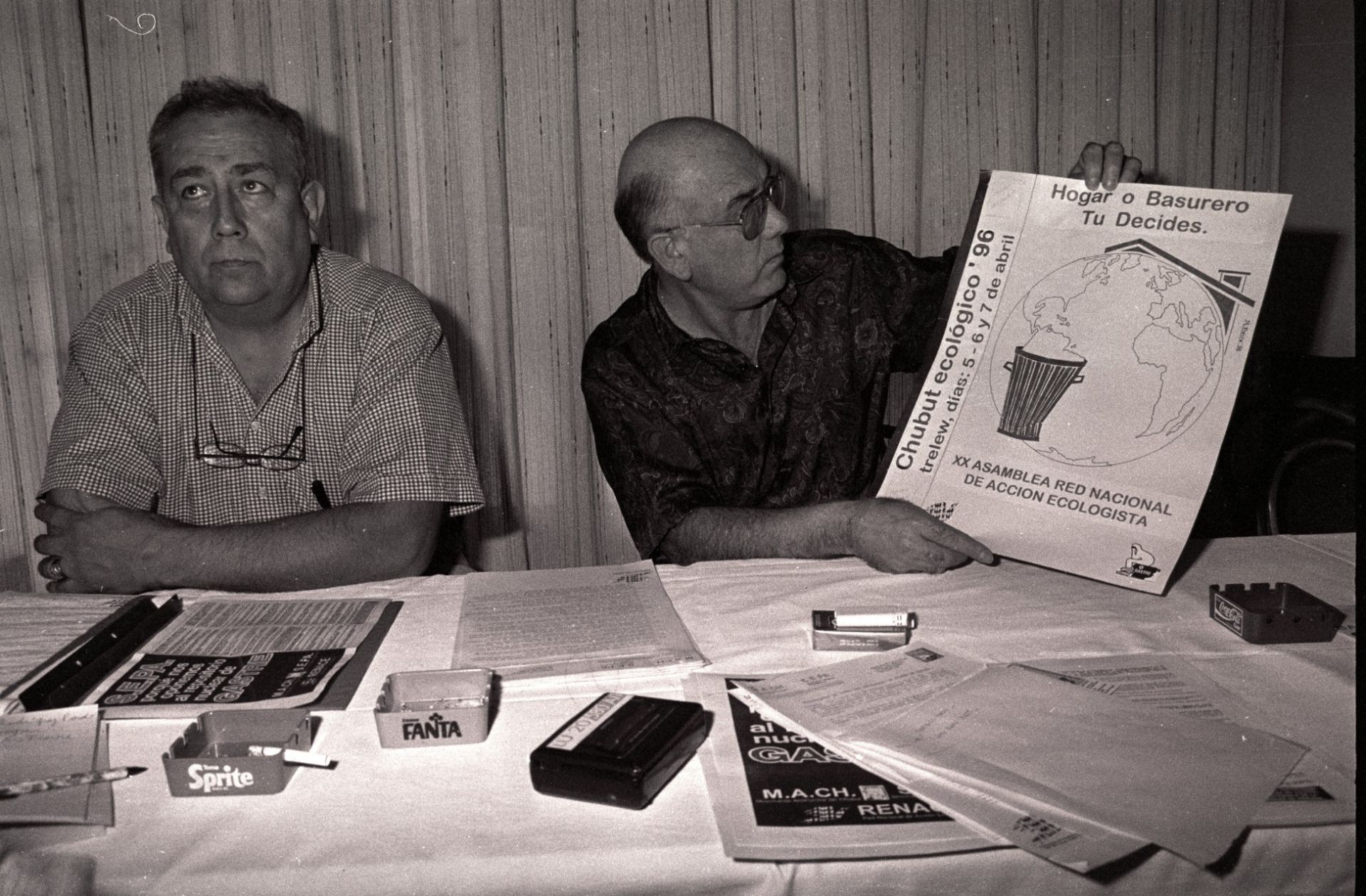

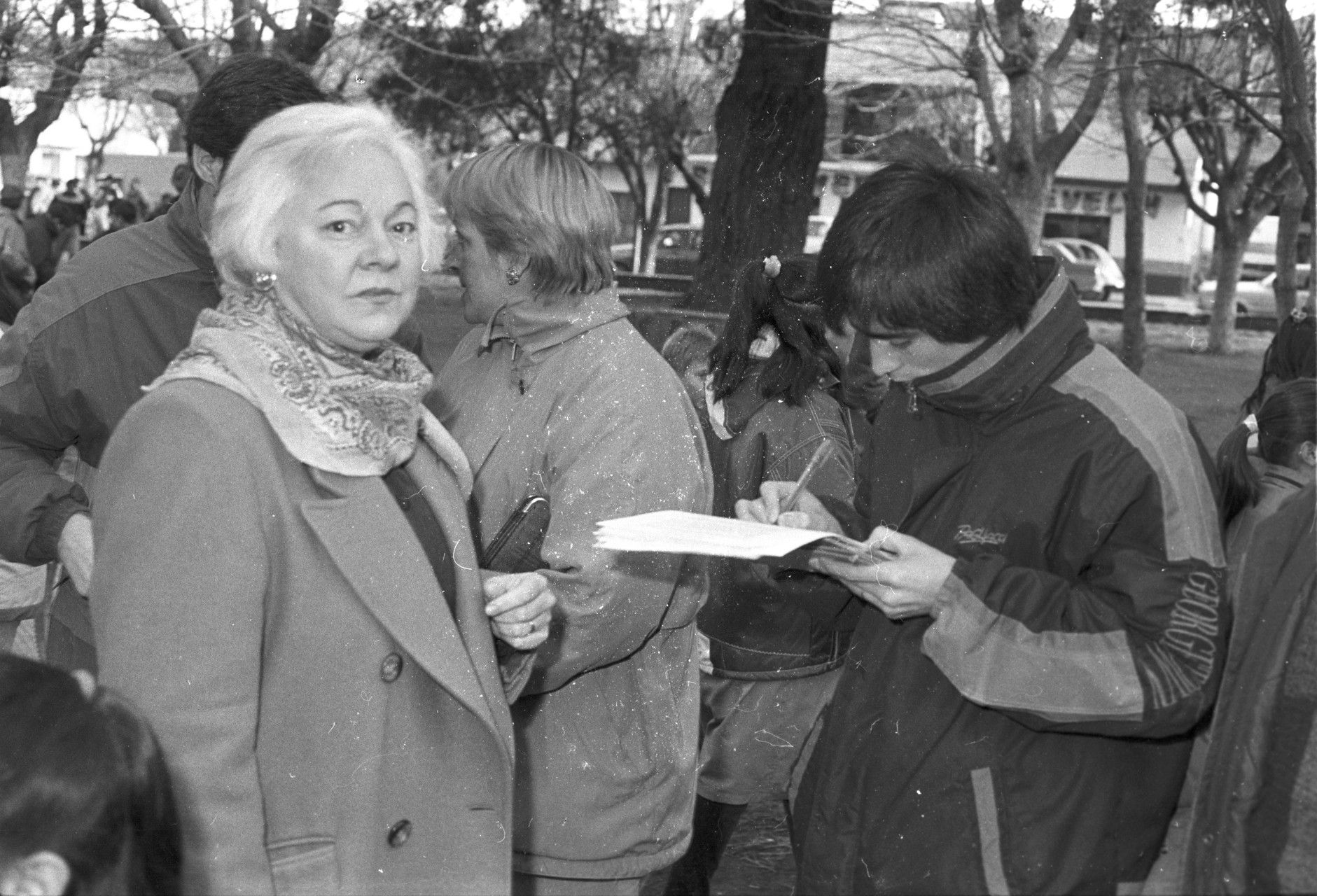

Las fotos que ilustran esta nota, pertenecientes a la "Colección Diario Jornada" del Archivo Provincial de la Memoria del Chubut, son un rescate histórico de lo que significó el movimiento antinuclear en la provincia antes y después de la Gran Marcha a Gastre (1996).

Ignacio Torres, el gobernador de Chubut que habla con entusiasmo sobre la extracción de uranio en medios de comunicación nacionales y foros internacionales, tenía 8 años cuando su ciudad natal, Trelew, fue protagonista de uno de los hitos más importantes de las luchas socioambientales en Argentina.

El 17 de junio de 1996 partió desde allí una caravana que recorrió 400 kilómetros hasta el paraje rural de Gastre en rechazo al proyecto de ley nacional que le daba potestad a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para construir allí un gran basurero de material radioactivo. A pesar de los 10 grados bajo cero de temperatura, el calor de tanta gente movilizada (la Gran Marcha a Gastre) cobró relevancia nacional y el proyecto quedó finalmente descartado.

Hoy en funciones ejecutivas y con algunas apariciones mediáticas que le suben el perfil político, Torres parece negar la historia de su provincia: “Generacionalmente, tenemos la responsabilidad, en un momento histórico para el país, de entender que la Argentina va a salir adelante si tenemos la humildad suficiente de sentarnos y ponernos de acuerdo en esa agenda de desarrollo que nos va a poner como país en el lugar protagónico que tenemos que estar”.

La “agenda de desarrollo” significa para el gobernador avanzar con la megaminería, históricamente resistida en Chubut y que en las últimas tres décadas generó persecución política y judicial, violentas represiones y un escandaloso blindaje mediático apalancado por los intereses empresarios que quieren hacer de la provincia patagónica una zona de sacrificio para la libre circulación de capitales. La gallina de los huevos de oro ahora se llama Uranio y Torres aprovecha todo espacio público disponible para exhibirla como una salvación, aunque para eso tenga que omitir la memoria popular chubutense.

Colección Diario Jornada - Archivo Provincial de la Memoria del Chubut.

El granero nuclear del mundo

.

Argentina posee reservas comprobadas de unas 30 mil toneladas de uranio, distribuidas en las provincias de Chubut (más del 60 por ciento de las reservas), Salta, Mendoza, Río Negro, La Rioja, San Luis y Córdoba. En diciembre de 2024, el Gobierno nacional anunció el Plan Nuclear Argentino (PNA), que prevé el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR) junto a la minería de uranio para la exportación de combustible nuclear, focalizando en la provisión de energía para proyectos de datacenters de Inteligencia Artificial.

Allí estuvo Demián Reidel, nada menos que el jefe del Gabinete de Asesores de Javier Milei y a cargo del PNA, un “plan ambicioso que marca el renacer de la energía nuclear como la piedra angular del futuro energético argentino y mundial, en un contexto global en el que la Inteligencia Artificial y los avances tecnológicos demandan cada vez más energía”.

Siete meses después, Reidel renunció a su cargo principal para volcarse de lleno al PNA desde la Presidencia de Nucleoléctrica Argentina, la empresa de capitales estatales que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. “El plan abarca la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, el impulso a la minería de uranio, la creación de YPF Nuclear y muchas otras iniciativas estratégicas”, explicó el funcionario que trabajó antes para fondos de inversión como Goldman Sachs y JP Morgan.

Colección Diario Jornada - Archivo Provincial de la Memoria del Chubut.

En una de sus charlas sin tiempo con el tertuliano Alejandro Fantino, Milei habló sobre el rol que ocupa la Argentina en el orden mundial, incluidas las reservas de uranio de Chubut:

Fantino: Hay minas de uranio en Chubut, Nacho Torres quiere sacar el uranio.

Milei: Lo va a poder sacar, vas a tener estadounidenses en fila para sacarlo.

Fantino: ¿Ese mercado quién lo regula, Estados Unidos?

Milei: No lo regula, vienen y te lo compran.

Fantino: Es interesante lo que decís, porque es fina política. Se dijo que el Gobierno no se había tirado de cabeza a trabar por los aranceles al aluminio y al acero. Si lo hubieras querido hacer, te hubieran dicho “esto es una cuestión geopolítica”.

Milei: Te hago una pregunta, ¿qué insumos usás en el armamento nuclear?

Fantino: Usás uranio enriquecido.

Milei: Ah, ¿y qué más? Acero y aluminio. Y titanio: más duro que el acero, más liviano que el aluminio.

Fantino: Claro, son cosas que determinan ellos.

Milei: ¿Nosotros jugamos en esa liga? ¡Me estás jodiendo!

Fantino: No la jugamos, me imagino que no.

Milei: Y, bueno, entonces… pero si alguien quiere venir a comprarlo, se lo vendemos. ¿De qué te sirve tenerlo enterrado y cagarte de hambre? Sacarlo y vivir mejor, ese equilibrio es mejor que el otro.

Fantino: Si te vienen a comprar uranio, ¿lo vendés?

Milei: Vendo.

La disputa por el botín

.

Tras el desembarco del Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) dentro de la Ley Bases, aprobada con una avanzada represiva en las afueras del Congreso, Chubut reclama su parte del botín en disputa.

En marzo de 2025, el ministro de Hidrocarburos provincial Federico Ponce intimó por carta al presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Germán Guido Lavalle para que el organismo restituya a la provincia las propiedades mineras actualmente bajo el dominio de la CNEA. La provincia patagónica apunta a “lograr el desarrollo de recursos uraníferos world class hoy en día desaprovechados”.

La CNEA tiene cuatro proyectos vigentes en la meseta central chubutense: Cerro Solo (el mayor yacimiento de uranio de la provincia y el país), Laguna Colorada, Arroyo Perdido U y Sierra Cuadrada. Esto equivale a 18 propiedades mineras, de las cuales 12 son minas de uranio, 4 constituyen “descubrimientos” y 2 atraviesan la etapa de cateo o exploración.

Estos cuatro son parte de los ocho proyectos de uranio que informa la Secretaría de Minería de la Nación en la provincia de Chubut. Hay otros cuatro proyectos en marcha, tres de los cuales son propiedad de la canadienses Jaguar Uranium Corp. (que además posee el proyecto Huemul en Mendoza): Laguna Salada bajo su operación, y Hope y Lago Seco adjudicados oficialmente a una firma llamada “2847312 Ontario Inc”. Este último nombre, en realidad, corresponde a un número de empresa de Ontario, Canadá, perteneciente a Consolidated Uranium, que en 2024 se fusionó con Iso Energy y también vendió el 100 por ciento de sus proyectos uraníferos en Argentina a Jaguar Uranium.

El otro proyecto oficializado, propiedad de Ur. América Ltd. (Reino Unido), es Meseta Central (más de 200.000 hectáreas) y se encuentra en estado de “Exploración avanzada”. Omar Adra, CEO de UrAmerica Argentina, fue parte de la comitiva presidencial que en 2018 firmó un Memorándum de Entendimiento con Rusia para la exploración de uranio.

Colección Diario Jornada - Archivo Provincial de la Memoria del Chubut.

La empresa ha operado con apoyo del Estado y en su Directorio figura Hernán Celorrio, presidente durante 10 años de la filial nacional de Barrick Gold, la mayor extractora de oro de Argentina y causante en 2015, por las operaciones de la mina Veladero, del derrame de más de un millón de litros de solución cianurada que contaminó los ríos Jáchal, Potrerillos, Las Taguas, Blanco y Palca en San Juan, según arrojó el peritaje de la Policía Federal.

Además de estos ocho proyectos, informados en páginas oficiales de la Secretaría de Minería, la empresa Blue Sky Uranium Corp. (Canadá), propietaria del proyecto Amarillo Grande de uranio y vanadio en Río Negro, promociona también la operación de tres proyectos uraníferos en Chubut (sobre más de 100.000 hectáreas): Tierras Coloradas, Sierra Colonia y Cerro Parva, en etapa de “Exploración temprana”.

En diciembre de 2024, al tiempo que Milei anunciaba el Plan Nuclear Argentino, Eduardo Eurnekian, presidente de la Corporación América, anunció su ingreso al sector de minería de uranio mediante un acuerdo con Blue Sky Uranium Corp. y su subsidiaria argentina Minera Cielo Azul S.A. para formar parte del proyecto Ivana, dentro del conjuto Amarillo Grande (Río Negro).

Con toda la información disponible reunida, los proyectos de uranio en la provincia totalizan once al momento de cerrar esta nota.

Colección Diario Jornada - Archivo Provincial de la Memoria del Chubut.

De leyes y trampas

.

La Ley provincial XVII-Nº 68 (ex Ley 5001), sancionada en 2003, dice en su artículo primero: “Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”. Pese a los sucesivos intentos de modificarla, incluida la sesión legislativa a las apuradas que hablitió la zonificación minera y despertó la pueblada de diciembre de 2021 que pasó a la historia como “Chubutazo” o “Chubutaguazo”, todavía está vigente.

El Ejecutivo que encabeza Nacho Torres fue dando pasos decisivos para garantizar las inversiones extractivistas más allá de la limitación legal. Por un lado, consiguió en la Legislatura provincial la adhesión de Chubut al RIGI, y también la sanción de otras leyes que debilitan los controles sobre los proyectos, mayormente impulsados por capitales extranjeros y emplazados en territorios habitados por comunidades mapuche y mapuche-tehuelche.

Un ejemplo es el Protocolo de Consulta Previa Libre e Informada (012/25). Si bien el Derecho internacional y la propia Constitución Nacional establecen este derecho, el Protocolo presentado por el Ejecutivo provincial fue convertido en ley sin participación de las comunidades.

Lo mismo ocurre con el Registro Provincial de Comunidades Indígenas (013/25), que modifica criterios de reconocimiento de comunidades, y la creación del Consejo de Comunidades Indígenas (016/24). Ya en diciembre de 2024, previendo un futuro escenario de conflicto social, aprobaron las leyes 244/24 y 254/24 que permiten desalojos sin sentencia judicial. Todo esto acompañado de la “motosierra” nacional sobre la Ley 26.160 (Emergencia territorial indigena) y el Registro nacional de comunidades indígenas, además del vaciamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El desarrollo de la minería de uranio reviste una ambigüedad legal, ya que puede realizarse a cielo abierto (enormes cráteres que se realizan en la piedra a medida que avanzan las maquinarias y se extraen los materiales, algo que prohíbe la ex Ley 5001) o de manera subterránea. La segunda opción, avalada por el Gobierno de Torres como “no contaminante”, implica la lixiviación o recuperación del material in situ, para lo cual se utilizan grandes cantidades de ácido sulfúrico y otros productos químicos inyectados en la tierra a fin de disolver el uranio en el subsuelo, con riesgo alto de contaminación de las napas de agua por miles de años.

Esta metodología no puede ser aplicada, por ejemplo, en Cerro Solo, por lo que la propia autoridad nuclear señala: “De los estudios preliminares realizados por CNEA, se concluye que se descarta la lixiviación in situ por la escasa permeabilidad de la roca portadora de la mineralización y además, por las fallas geológicas de la zona que generarían pérdidas de la solución lixiviante e impacto ambiental en el acuífero”.

Colección Diario Jornada - Archivo Provincial de la Memoria del Chubut.

La experiencia mapuche: uranio nunca más

.

Los pasivos ambientales del uranio son bien conocidos en la provincia, por más que el gobernador venda las bondades de su extracción como el futuro de Chubut. Entre las décadas de 1950 y 1980, la propia CNEA extrajo este material en el yacimiento Cerro Cóndor, ubicado en la meseta central. “No sabemos cuál es el grado de contaminación que quedó”, dice Sergio Pichiñán, cuarta generación de la comunidad mapuche asentada en ese territorio. “Cuando se fueron las mineras, el cerro se destruyó, las casas fueron abandonadas y nunca se hizo un estudio del agua. Hoy hay muchos casos de cáncer y enfermedades en la piel”.

La experiencia de esta comunidad, ubicada a 60 kilómetros de Paso de Indios, sobre la ruta Nº 12, sirve para entender los efectos del uranio en los territorios. “En ese entonces habían quedado tres o cuatro personas, mineros, las cuales murieron ahí. La verdad nunca se habló del tema, y nunca se visibilizó eso”. Sergio se refiere a 4 personas fallecidas en 1993 en “circunstancias extrañas”. En una investigación de Cristian Basualdo para Huella del Sur, según las autopsias, dos de ellas presentaban “cuadros de cristalización pulmonar, propios de una intoxicación con hexafluoruro de uranio”.

Pichiñán detalla: “A metros del río Chubut, hay un lugar que está cerrado con alambre olímpico, que le llaman 'La planta', supuestamente se lavaba el uranio ahí. Con el tema de los animales, vaciaron todo eso, no quedó nada. También dejaron un galpón lleno de muestras de perforaciones. En este caso, se perforó con máquinas. Se fue la minera y también se abandonó ese galpón, nunca se hizo ninguna reparación, nada”.

Pablo Lada, referente del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), visitó el Complejo Minero Fabril Los Adobes en enero de 2021. En su registro audiovisual en uno de los territorios sacrificados para la explotación de uranio se observa una elevación en el terreno que corresponde a la tumba de los residuos uraníferos, simplemente tapados por tierra.

¿La experiencia minera en la meseta chubutense trajo trabajo y progreso como prometían y siguen prometiendo sus impulsores? Pichiñán reponde: “La verdad, no. Todos los trabajadores fueron traídos. Yo hablo hoy de la pobreza, del desastre que dejaron las mineras, del daño que causaron a nuestros abuelos, padres, tíos, y así a muchos pobladores que tuvieron que abandonar su territorio o fueron desalojados por las mineras y el mismo Estado, terratenientes amparados por jueces y oficinas de Tierras”.

Este mapuche, cuarta generación en Cerro Cóndor, les habla a las poblaciones que pueden ser sometidas, como la suya, a las consecuencias del uranio: “Yo les diría que antes de decirle sí a la minera, tomen conciencia que no es una salida laboral. Que eso va traer más pobreza y hambre, que va a terminar los pocos animales que tienen y va a traer muchas enfermedades. Acá era todo de pequeños productores, familias numerosas que tenían chivo, oveja, yeguarizo y vacuno... hoy en día no queda nada. Que piensen en el futuro de sus hijos, que el día de mañana no les dejen el territorio lleno de perforaciones, túneles, el cerro destruido, lleno de contaminaciones, que al contarlas causan tristeza”.

Unos 180 km al noroeste de Cerro Cóndor está la Aldea Epulef, fundada por el lonko (autoridad) mapuche Mariano Epulef. Su bisnieto, Javier Soto, participó en 2024 de la presentación de una medida cautelar que hicieron diversas comunidades y asambleas contra la Provincia y la empresa Piche Resources S.A. Cuestionan el avance en el territorio de un proyecto para extraer oro y otros metales sin consulta ni participación indígena.

Soto reflexiona sobre los efectos que tienen este tipo de proyectos impuestos desde el poder e inconsultos con las comunidades en la democracia: “Es muy difícil cuando tomás conciencia de los intereses económicos internacionales que hacen presión y, sobre todo, de que hay un Estado nacional y provincial que está completamente entregado a esos intereses y un sistema democrático que está tambaleando en su respeto por las propias leyes que han firmado, los acuerdos internacionales. Una de las características que tiene la minería, cuando se les permite ingresar a los territorios a estas empresas tan poderosas, es precisamente la degradación de la calidad democrática, de la participación ciudadana, del respeto institucional”.

Colección Diario Jornada - Archivo Provincial de la Memoria del Chubut.

Había una vez en Gastre...

.

Pablo Lada, una de las voces que se alzan públicamente contra el avance del uranio en Chubut, recorre el largo camino que tienen las luchas socioambientales en la provincia. Ahí aparece un nombre insoslayable: Javier Rodríguez Pardo, piedra angular y fundador del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), fallecido en 2015. Que en la Gran Marcha a Gastre hubiera una masiva movilización popular con altísima participación estudiantil fue fruto de la incansable militancia de Rodríguez Pardo, quien recorrió previamente cientos de aulas para hacer pedagogía del saqueo y contar en su propia voz lo que significaba el desembarco nuclear en la Patagonia.

Hay incluso un antecedente visible diez años antes de aquella gesta. En octubre de 1986, cuando Trelew festejaba su centenario, el Presidente Raúl Alfonsín fue recibido en la plaza central de la ciudad con una nutrida movilización que le entregó en mano un documento con firmas ciudadanas en contra del proyecto nuclear que ya entonces se venía impulsando desde el Gobierno nacional.

Ese manifiesto antinuclear tenía en el pasado reciente la tragedia de Chernóbil y había sido craneado por Rodríguez Pardo, también fundador de la pionera Red Nacional de Acción Ecologista (Renace). “Todavía no había asambleas ni tanta conciencia como hay hoy, así que esa red era muy importante, fue la primera red ecologista del país”, recuerda Lada. Cuando apareció la iniciativa menemista para hacer el basurero nuclear en Gastre, una década después, el pueblo chubutense ya tenía el tema muy internalizado.

A la izquierda, Javier Rodríguez Pardo. Colección Diario Jornada - Archivo Provincial de la Memoria del Chubut.

¿Qué significó la Gran Marcha a Gastre? Lada: “Lo recuerdo como un momento iniciático que me sirvió para comprender que estábamos viviendo un tiempo muy particular en la historia de la vida humana en la Tierra, porque hemos adquirido las capacidades de autodestruirnos como especie, incluso afectar buena parte de la vida en el planeta. Un elemento central de esa capacidad destructiva es el descubrimiento de la capacidad de fisionar el núcleo de un átomo, de producir armas nucleares, pero no solamente eso, sino la energía nuclear misma. Es decir, comprender que este modelo de producción y consumo del sistema capitalista está llevando a los límites a la capacidad de supervivencia de la vida humana o de la especie humana en la Tierra”.

Sobre las implicancias de la lucha antinuclear de ayer y hoy: “El lobby nuclear es poderosísimo, justamente porque está vinculado a lo bélico, nunca estuvo separado; no existe la energía nuclear pacífica: son las armas atómicas y con la energía nuclear pacífica, entre comillas, son hermanas gemelas inseparables. Nació para eso y, de hecho, la producción de energía fue un elemento que vino después. Así que es muy importante seguir hablando de esto y dar estos debates y estas batallas. Y también es muy emocionante que hoy, que me toca a mí poder ir a una escuela o generar alguna discusión, que te vayas encontrando con un docente o un director de escuela que quedó muy marcado porque participó ese 17 de junio de 1996 en la Marcha a Gastre”.

Después llegó el plebiscito de Esquel, en 2003, con miles de firmas y el pueblo en las calles contra la megaminería. De ahí nació la ex Ley 5001, que chubutenses de distintas generaciones defienden con orgullo como una conquista desde abajo y fruto de la democracia participativa real. Por eso cuando el Gobierno de Mariano Arcioni pretendió modificarla de prepo vía Legislatura, en diciembre de 2021, la sociedad se movilizó nuevamente y gestó su “Chubutaguazo”. Fueron días intensos de represión y persecución policial-judicial con huellas todavía visibles.

Colección Diario Jornada - Archivo Provincial de la Memoria del Chubut.

Lada dice: “El poder es grande y nuestros triunfos siempre están discutidos, son momentáneos, porque van a volver a la carga, como hoy se discute nuestra Ley 5001. Por eso la memoria, recordarlos es importantísimo para que sigan siendo triunfos. Son triunfos populares, son triunfos del pueblo, no de los poderes, ni de un político, ni de un partido, ni de nadie. El gran triunfo popular fue y es la gente tomando conciencia y queriendo decidir sobre su futuro”.

En Chubut, como si no hubiese existido la Gran Marcha a Gastre o como si el plebiscito de Esquel fuera una pieza de museo o como si el Chubutaguazo no hubiese sido un grito de rechazo al mal desarrollo minero, otra vez el pueblo está en alerta. Ahora la amenaza disfrazada de gallina de los huevos de oro se llama Uranio. La historia tiene un nuevo capítulo por escribirse en la provincia que hoy gobierna el desmemoriado Ignacio Torres.

Colección Diario Jornada - Archivo Provincial de la Memoria del Chubut.

Pingüinos de humo

Un productor rural fue condenado en Chubut por maltrato animal, en una causa de alto impacto mediático. Detrás de la supuesta “masacre” de pingüinos que no pudo probarse hay marketing ambiental, intereses económicos y hasta la Embajada de Estados Unidos.

Chubutaguazo: “La jueza no tiene pruebas para condenar”

Se acerca el final del proceso contra ocho personas imputadas por la pueblada que vivió Chubut en diciembre de 2021, tras la aprobación de una ley para habilitar la megaminería. Acusaciones endebles, una fiscal cercana al poder político y blindaje mediático para disciplinar la protesta social.

Impunidad, espionaje y persecución a asambleístas en Chubut

Tras 20 años de resistencia minera en Chubut, vecinas y vecinos de Chubut denuncian que las prácticas de violencia, persecución y hostigamiento instaladas en la última dictadura "no se han desarticulado". La novedad: en las últimas semanas se confirmó que habrá juicio contra tres exagentes de la AFI acusados de espiar a vecinxs de la cordillera.